Dieser Blogpost hat erst mal nichts mit Archäologie zu tun... (und doch werde ich am Ende darauf zurück kommen).

1975 wurde Faurndau (mein Heimatort im Filstal, ca 32 km östlich von Stuttgart, tiefstes Baden-Württemberg) nach Göppingen eingemeindet. Gegen den Willen der Bürger. Heute wird offiziell eher eine positive Bilanz gezogen - wie fast überall bei der Gemeindereform und Flurbereinigung. Ein genauerer Blick zeigt ein anderes Bild.

|

| Aufkleber 1975 |

In Faurndau entsand 1973 eine Bürgerinitiative gegen die Eingemeindung, nachdem im März des Jahres die Landesregierung ihre Vorstellungen zur Gemeindereform vorgelegt hat und dabei die Eingemeindung Faurndaus nach Göppingen vorsah. Bereits 1971 hatte Göppingen eine Eingemeindung vorgeschlagen, das damals Ambitionen hatte, Sitz eines großen Hohenstaufenkreises zu werden.

Die Bürgerinitiative rechnete vor, dass die Eingemeidnung dem Ort keine Vorteile bringen würde, einen Verlust der Selbstverwaltung und demokratischen Mitbestimmung, eine finanziell höhere Belastung und eine fehlende Weiterentwicklung der Ortsstrukturen. Mitte der 1970er Jahre war Faundau hier mit der Erschließung des Neubaugebiets am Haier, das ein Schulzentrum und ein Hallenbad beinhaltete und der Neugestaltung des Schillerplatzes (heute Hirschplatz) auf gutem Weg.

|

| Haierschúle mit Hallenbad nach der Eröffnung 1973 (Foto: S. Schreg) |

Am 20. Mai 1973 wurde eine Bürgeranhörung durchgeführt, in der sich die Faurndauer mehrheitlich (96,5%) gegen die Eingemeindung aussprachen, die damit aber keineswegs vom Tisch war.. Darum kam es im Juli 1973 zu einer großen Demonstration gegen die Eingemeindung auf dem Schillerplatz.

Dennoch verlor Faurndau durch das Gemeindereformgesetz zum 1. Januar 1975 seine Selbständigkeit.

|

| Plakat der Bürgerinitiative (HStA Stuttgart J 153 Nr 542 via Archivportal-D) |

|

| Flyer der Bürgerinitiative, zum rechten Flyer, datiert vor den 20.5.1973, gehört obiger Aufkleber |

Man wehrte sich auch gerichtlich. Die Bürgerinitiative reichte eine Normenkontrollklage gegen das Gemeindereformgesetz ein, das die Eingemeindung Faurndaus nach Göppingen bestimmte. Am 11.7.1975 lehnten die neun Richter des Staatsgerichtshofs (heute Verfassungsgericht Baden-Württemberg) die Klage einstimmig ab. Sie gingen dabei nicht auf die demokratisch festgestellte Ablehung ein, sondern betonten, es sei nicht Aufgabe des Gerichts der Politik die Verantwortung abzunehmen und es habe nur festzustellen, ob die gefundene Regelung mit Gründen des öffentlichen Wohls vertret- und vereinbar sei, ob diese offensichtlich fehlerhaft sei oder gegen die Systemgerechtigkeit verstoße. Letzteres war ein Argument der Kläger, die auf den Bürgerwillen verwiesen und auf die Tatsache, dass im Falle Eislingens, für das auch eine Eingemeindung nach Göppingen diskutiert worden war, eine andere Entscheidung gefallen sei.

Das Gericht urteilete zudem, die Landesregierung sei an das Votum der Bürgeranhörung nicht gebunden. Karl Schiess (CDU, 1972-73 Innenminister), wird mit dem Kommentar zitiert , der Bürgerwillen sei etwas mehr als gar nichts. Die Wut im Dorf war groß.

Meine Eltern waren bei der Urteilsverkündung in Stuttgart dabei. Mein Vater hatte bei der Gemeinde Faurndau als Techniker im Bauamt gearbeitet und war von dem Urteil unmittelbar betroffen. Am Nachmittag - die Verhandlung war am Vormittag - trafen sich einige Nachbarn bei uns im Wohnzimmer und ich erinnere mich an die miese Stimmung und auch die Wut. Wahrscheinlich ist es keine Erinnerung unmittelbar von diesem Tag, aber ich erinnere mich daran, dass sich der Frust vor allem gegen Franz Steinkühler richtete, der spätere IG-Metall-Chef, der kurz vor dem Urteil als Richter in den Staatsgerichtshof gewählt wurde.

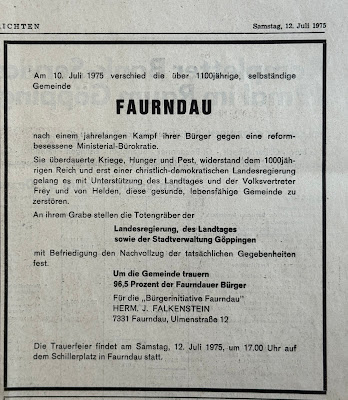

Am folgenden Samstag - wenige Tage nach einem Festzug zur 1100-Jahr-Feier - wurde Faurndaus Selbständigkeit zu Grabe getragen - genauer gesagt der "Bürgerwille" und zwar mit dem Schiess-Zitat.

|

| NWZ 12.7.1975 |

|

| der Leichenzug an der Ecke Hirsch-/Filseckstraße (Foto: S. Schreg) |

|

| der Leichenzug in der Filseckstraße (Foto: S. Schreg) |

|

| der Leichenzug in der Filseckstraße mit MP Filbinger und OB König (Foto: S. Schreg) |

|

| der Leichenzug vor dem Friedhof (Foto: S. Schreg) |

|

| Sargverbrennung vor dem Friedhof (Foto: S. Schreg) |

|

| Sargverbrennung vor dem Friedhof - der Bürgerwillen wollte nicht so recht in lodernden Flammen aufgehen (Foto: S. Schreg) |

|

| Die Taruerrede |

Die Trauerrede, die am 12.7. auf dem Schillerplatz gehalten wurde, ist aufschlußreich. Sie beklagt weniger den Verlust der Selbständigkeit als den Umgang mit dem Bürgerwillen und die Ignoranz.

Flurbereinigung und Gemeindereform

Tatsächlich ist Faurndau damit nicht untypisch für die Entwicklung in weiten Teilen der alten Bundesrepublik während der 1960er und 70er Jahre.

Mit Flurbereinigung und Gemeindereform wollte man die landwirtschaftlichen Erträge steigern und die Verwaltung effizienter machen. Ersteres ist gelungen, indem die Industrialisierung der Landwirtschaft damit begünstigt oder gar erst ermöglicht wurde. Allerdings ist die Rechnung grundlegend falsch, denn die Landwirtschaft produziert heute keine Energie mehr, sondern verbrennt welche. Seit der Neolithisierung hat sich der Mensch die Photosynthese der Pflanzen zu nutzen gemacht, um Energie in Form von Nahrungsmitteln zu gewinnen. Mit der Modernisierung ist die Landwirtschaft zum Energieverbraucher geworden, da Kunstdünger und Kraftstoffe aus fossilen Energien stammen. Effizient ist sie also keineswegs. Heute wissen wir auch, dass die agrarische Optimierung der Landschaft für schwere ökologische Schäden verantwortlich ist und auch kein geringer Faktor für den Klimawandel ist.

Die Flurbereinigung basiert auf einem Bundesgesetz, das zunächst 1956 einfach die Regelungen der NS-Zeit aufgriff. Die Durchführung aber wurde an die Länder delegiert.

Mit der Verwaltungsreform wollte man effektivere Strukturen schaffen, auf der Ebene der Regierungsbezirke, der Landkreise und der Kommunen. Allenthalben war man bestrebt, die kleinen Gemeinden zu größeren Einheiten zusammen zu fassen. In Baden-Württemberg war man dabei noch vergleichsweise zögerlicher als anderswo.

Gemeindereform und Flurbereinigung galten als ein Projekt der Modernisierung und der effektiveren Verwaltung. Sie haben aber auch zur Auflösung der alten Dorfgemeinschaften beigetragen, indem die Flurbereinigung das Höfesterben maßgeblich angestoßen, damit auch die Abwanderung aus dem ländlichen Raum begünstigt und auch die Auto-Abhängigkeit geschaffen hat.

Diese strukturellen Veränderungen führten und führen auch heute noch oft zu einem massiven Verlust der alten Bausubstanz, die oft als Schandfleck oder unmodern gebrandmarkt wurde. Faurndau kam lange Zeit mit geringen Schäden davon - erst jetzt verliert es mit dem Abriß der alten Bauernhäuser an der Hirschstraße sein Gesicht, im Umfeld der romanischen Stiftskirche ein immenser Schaden. Die Neubauten am Schillerplatz und die mitten in den Ort geklotzte Bahnüberführung "Over-Fly" waren für die Lebensqualität am Ort kein Gewinn, markieren eher die Marginalisierung des Ortes im Vergleich zur Kernstadt. Auch das ist ein Muster: Entwicklungsprojekte zielten in der Folge auf die Zentren, weniger auf die Vororte oder gar die abgelegenen Bauerndörfer. Bestenfalls sorgte man dort mit Umgehungsstraßen für eine Verkehrsentlastung der Durchfahrtsstraßen, mit der Folge allerdings, dass es nun auch schneller war, in die Einkaufszentren auf der grünen Wiese zu gelangen, als in den eatblierten Geschäften im Ortskern einzukaufen. Ein Aussterben der Orte folgte.

Zudem ist die Bürgernähe abgestorben. Dabei geht es nicht um die Präsenz eines Bürgerbüros vor Ort, sondern um den Verlust einer örtlichen Autonomie und eine Entfremdung von der Politik. Man argumentierte, die Gemeinden hätten früher vor allem Ordnungsaufgaben gehabt, im 20. Jahrhundert seien aber neue Aufgaben hinzugekommen, wie Schulen, öffentliche Büchereien, Sportanlagen, Kindergärten, Friedhöfe und Kläranlagen. Der damalige Innenminister Walter Krause: (SPD, Innenminister BaWü 1966-72) „Wer diesen Aufgabenkatalog sieht, weiß, dass mit der Verwaltung von gestern die Welt von morgen nicht mehr gemeistert werden kann.“

Die Reformen stärkten die Bürokratie, denn nun wurde zunehmend anonym entschieden, was nicht unbedingt gerechter ist, sondern eher zu Härtefällen und Frust führt. Anders als erwartet, waren die größeren Ämter auch nicht unbedingt effektiver. Bürgernähe und Vertrauen in den Staat gingen verloren. Dazu trugen auch Fälle wie der in Faurndau bei, in der das Ergebnis der Abstimmung, das sch zu 96,5% gegen die Eingemeidnung aussprach, einfach arrogant übergangen wurde. In anderen Fällen - so im fränkischen Ermershausen kam es 1978 zum offenen Widerstand und zum "Polizeiüberfall".

Diese Vorgänge sind heute vielfach vergessen - in Faurndau kam es seit den 1975 auch zum Zuzug neuer Einwohner, die um die damaligen Auseinandersetzungen nicht mehr wissen. Dennoch zögerte man in Göppingen 2015 die Eingemeindung zu feiern - auch bei den aktuellen Feiern zur 1150-Jahrfeier scheint die Eingemeindung thematisch eher vermieden zu werden.

Wenn wir aktuell ein verlorenes Vertrauen in die Politik feststellen, so dürften diese Vorgänge um Flurbereinigung und Verwaltungsreform einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben. Sie sind in der konkreten Erinnerung kaum noch präsent, haben aber sicher vielfach die Erfahrungen mit dem Staat unterschwellig geprägt. Die historische Aufarbeitung von Diktaturen mit ihrem offenen Unrecht fällt leichter als die Aufarbeitung des damaligen Alltags, der harmlos daher kommt, aber eben doch genauso eine Grundlage der aktuellen Demokratie- und Umweltkrise darstellt. Sehr eindrücklich ist hier eine Dokumentation des NDR von 2021: Unsere Dörfer - Niedergang und Aufbruch.

In der öffentlichen Diskussion fehlt eine Ursachenanalyse und man schließt sich bequemerweise dem rechten Narrativ an, die Migration sei an allem Schuld. Flurbereinigung und Gemeindereform bedürfen dringend einer historischen Aufarbeitung, die auch der Frage nachgehen sollte, ob sich die Auseinandersetzungen um Eingemeindungen und die Flurbereinigung nicht auch mit heutigen Hochburgen extremer Parteien korrelieren und vielleicht auch ursächlich verbinden lassen. Derartige Aufarbeitungen scheinen noch weitgehend zu fehlen, für Bayern liegt eine solche Analyse mit einer Münchner Dissertation vor. Faurndau wäre hier sicherlich ein spannendes Fallbeispiel.

Die Folgen der Landesentwicklung kamen keineswegs unerwartet, viele "Nörgler" haben genau damit argumentiert. Vielen ging es dabei nicht um das Verhindern, sondern damals schon um ein smartes Modernisieren und Neu-Organisieren aus den Gemeinden heraus. Tradition und Modernisierung werden heute als Gegensatz begriffen, tatsächlich schließen sie sich nicht aus. Vorauissetzung ist freilich, dass man Veränderung akzeptiert, aber eben auch kommunal demokratisch organisiert und überlegt handelt. Dazu gehört, dass man sich der historischen Entwicklung bewusst ist, sie erst zeigt die Tragweite der Entscheidungen. Hier ist die Zeitgeschichte gefragt, die Soziologie und die heimische Ethnologie in ihrer Rolle als historische Kulturwissenschaften. - Und hier kann letztlich auch die Archäologie und die Denkmalpflege dazu beitragen, diese gar nicht so weit zurückliegenden Veränderungen sichtbar zu machen, durch Konservierung, aber auch durch Forschung, indem beispielsweise die Veränderungen des Alltags seit den 1970er Jahren illustriert werden. Eine Archäologie der Moderne wäre hier etwa gefragt, verlassene Zeitkapsel-Wohnungen zu dokumentieren und vor Augen zu führen. Vielleicht gibt es so was auch in Faurndau - ein Wohnzimmer etwa, das noch aus der Zeit der Selbständigkeit stammt?

Quellen

- S. Lang, Der Traum vom "Hohenstaufenkreis" . Der Landkreis Göppingen in der württembergischen Kreisreform 1970-1972. Veröff. Kreisarchiv Göppingen 20 (Göppingen 2023)

- W. Ziegler, Faurndau 875-1975 (Faurndau 1975)

- Faurndaus Selbständigkeit wurde zu Grabe getragen. NWZ 14.7.1975

- Es gibt kein 1101. Jahr eigener Faurndauer Geschichte. NWZ 11.7.1975

Literatur

- E. Frahm / W. Hoops (Hrs.), Dorfentwicklung. Aktuelle Probleme und Weiterbildungsbedarf. Referate einer Arbeitstagung des Deutschen Instituts für Fernstudien an der Universität Tübingen. Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen 71 (Tübingen 1987).

- E. Frie, Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland (München 2023).

- L. Haffert, Stadt, Land, Frust. Eine politische Vermessung. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung 10884 (Bonn 2022).

- G. Henkel, Das Dorf. Landleben in Deutschland - gestern und heute (Darmstadt 2012).

- J. Thomas, Handbuch zur ländlichen Bodenordnung und Flurbereinigung in Deutschland (Nischin, Ukraine 2023). - https://www.landentwicklung.de/fileadmin/sites/Landentwicklung/Dateien/Publikationen/Handbuch_zur_laendlichen_Bodenordnung_und_Flurbereinigung_in_Deutschland.pdf

- J. Mattern, Dörfer nach der Gebietsreform. Die Auswirkungen der kommunalen Neuordnung auf kleine Gemeinden in Bayern (1978-2008) (Regensburg 2020). - ISBN 978-3-791-73133-9

- A. Pufke (Hrsg.), Ländliche Strukturentwicklung - ein Kulturereignis? Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz 78 (Bonn 2011).

- M. Schaab. Verwaltungsgliederung in Südwestdeutschland 1939-1981, Hist. Atlas Bad.-Württ. Erl. VII, 12 (Stuttgart 1988). - https://www.leo-bw.de/media/kgl_atlas/current/delivered/pdf/HABW_7_12.pdf

Links